Désolé, cet article existe en version chinoise seulement.

上个世纪,以巴尔扎克《人间喜剧》、司汤达的《红与黑》为代表的法国现实主义文学,深刻揭露并讽刺了大资产阶级的腐败,以真实细节的视角、冷静客观的笔触惊艳了全世界。如今,幽默诙谐的法式脱口秀,抨击社会问题的强烈rap,轻快沙雕的短视频层出不穷……可见法国人在“吐槽”方面始终充满创作的活力!

其实,漫画界也是法国人发挥“吐槽才能”的重要阵地。对法国文化颇感兴趣的你对讽刺漫画的了解有几分呢?

历经大革命的热血洗礼,自由浪漫的法国在创作讽刺漫画(la caricature)方面独树一帜,其政治主题的讽刺漫画尤为大胆新颖。法国的讽刺漫画直白赤裸,一切神圣和崇高的事物都可以成为漫画的素材。这种诙谐幽默的漫画作为西方社会言论开放自由的表现形式之一,如今成为主流媒体传递信息、体现态度的重要方式。尽管讽刺漫画在现今的媒体界享有极高的地位,它在法国的发展可谓坎坷曲折。今天,就让我们来一窥法国讽刺漫画的前世今生吧!

讽刺漫画

la caricature

法语“caricature”来源于拉丁文“caricare”,意为夸张性画像化、漫画化。1751年狄德罗在《百科全书》中对这种辛辣大胆的艺术形式进行了评价:“它的真正目的在于揭露并且让人们意识到那些已经发生的恶性事件或者是社会阴暗面。”

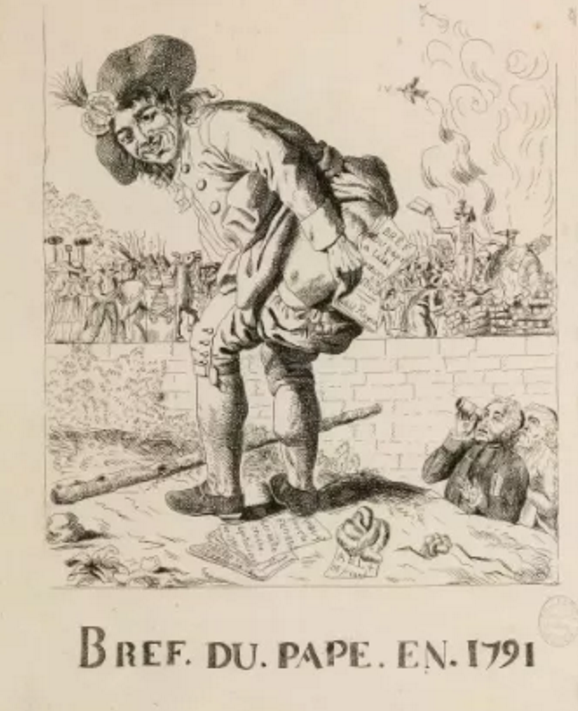

于是这幅名作在画家的笔下诞生了:一名饱受腐败教会剥削迫害的扎克雷(Jacques Bonhomme,旧时贵族对农民的一种蔑称)跃然纸上,用印着教皇命令的简报擦了擦自己的屁股,转头露出神秘的微笑:既是和观众不言而喻的默契,又充满了对封建教权的不屑和挑衅。

这种对教权不敬的形象结合了粗俗的幽默,彻底颠覆了封建时代下的传统价值观,鼓动了大众的仇恨,也推波助澜地激化了革命前夕的政治暗流,使漫画成为一种真正的“政治语言”。

1793年,救国委员会要求大量生产木版画和讽刺漫画来“唤醒公众的思想,让他们意识到共和国和自由的敌人是多么凶残和可笑”。保皇派也不甘示弱,出版了大量嘲讽革命者无知的刊物予以回击。在1789年到1792年的短短三年时间里,1500多幅讽刺版画如雨后春笋般涌现。

经典:七月王朝

拿破仑在位期间致力于塑造自己政治和军事上的天才人设,讽刺漫画在这一时期的发展略显颓势。直到波旁复辟和七月王朝初期,皇帝重新成为讽刺漫画的“活靶子”。在浪漫主义和新古典主义主宰的19世纪欧洲,有两位经典画家让讽刺漫画进入了更多大众的视线,也帮助这类插图成为艺术史关注的对象。快来看看他们是谁吧!

奥诺雷·杜米埃 Honoré Daumier

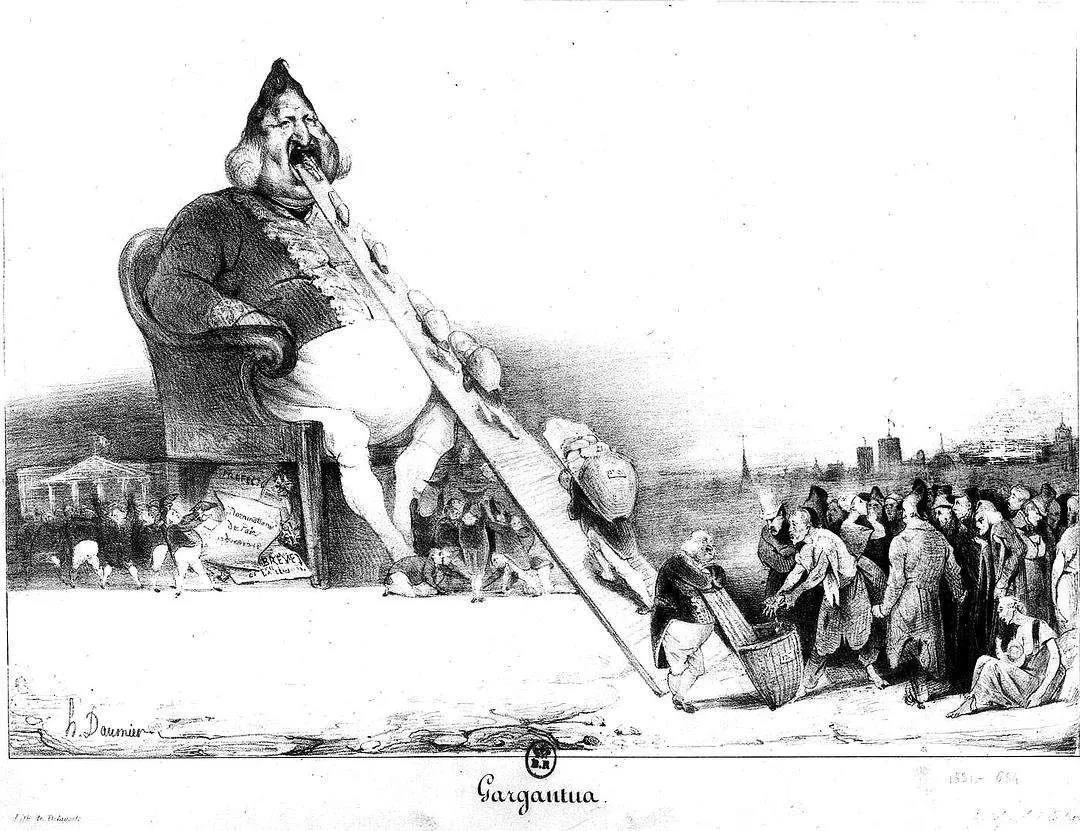

这位机智尖锐、幽默果敢的艺术家,曾毫不留情地攻击无能的法国政府和不健全的法律制度。在他1832年创作的《高康大》中,法国国王以肥硕丑陋的巨人形象示人,他懒洋洋地坐在马桶上,狼吞虎咽地“消灭”穷人的食物,排出的金银财宝却悉数落入富人贵族的手中。

皇室的贪婪和腐败在这幅画作中原形毕露,这幅作品在巴黎引发了极大的轰动。但这位天才画家也因此付出了惨重的代价,他以“侮辱国王”的罪名入狱关押了6个月。

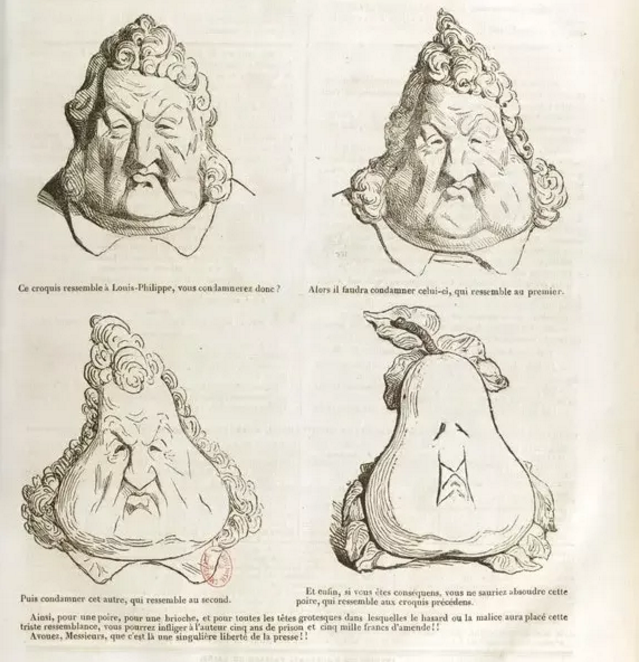

菲利庞是《漫画》杂志的创办人,这是人类历史上第一家现代意义上的政治漫画杂志社。

1832年,他将皇帝路易·菲利普的脸画成一只又臃肿又丑陋的鸭梨。哪怕在法庭上,菲利庞也不忘继续嘲讽这位国王:“陛下的脸长得真的像一只梨子,我也没办法。” 国王的“鸭梨”形象深入人心,当时有很多街边小贩用蜡封梨子做成国王形象的玩偶售卖,终于惹怒了王室,菲利庞被扣上“侮辱国王”的罪名惨遭杀害。

发展:德雷福斯案

19世纪末期-20世纪初,可以算得上是法国讽刺漫画发展的黄金阶段。印刷技术上的进步为漫画的广泛传播提供了坚实的基础,政府的审查体制也有所松懈:1881年颁布的《新闻自由法》,在一定程度上保护了讽刺漫画创作者,给予了他们自由创作和表达的空间。

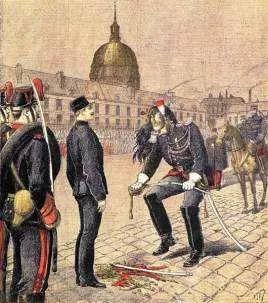

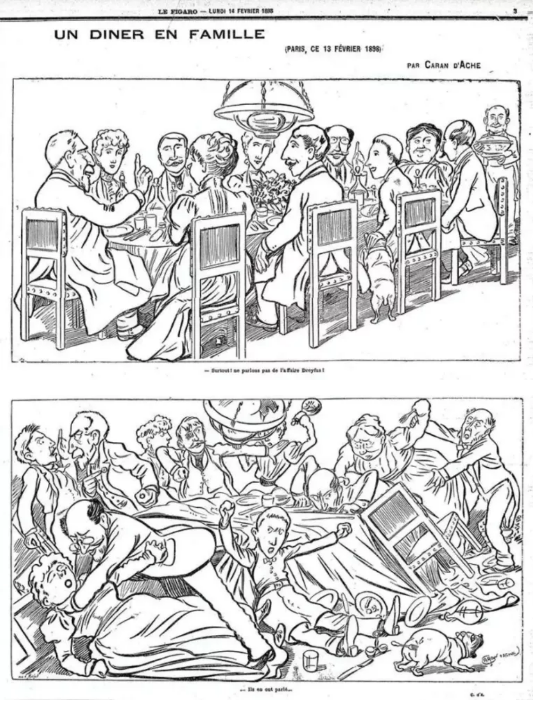

这时,德雷福斯事件将讽刺漫画推上了新的巅峰。19世纪末,一名叫阿尔弗雷德·德雷福斯的法国犹太裔军官被判叛国。这位军官的犹太身份是否导致了罪责的误判,在当时的法国社会引发了严重的冲突和争议。1898年由伊曼纽尔·珀雷(Emmanuel Poiré)在费加罗报上发表的一幅漫画《一顿家庭晚餐》。

珀雷的漫画由两个画面构成,画面上是一家人在餐桌上闲谈,上图是一派祥和的场面,并配文“千万不要谈论德雷福斯事件”;下图是鸡飞狗跳的闹剧,配文“……他们谈论了德雷福斯事件……”。图文的差别反映出当时法国社会对这个事件(实质上是对犹太人)两种截然不同的态度,以至于在家庭聚会闲谈时都会引发如此之大的冲突。

各大报社纷纷借助讽刺漫画来表达对“德雷福斯事件”的不同评价,在社会上形成了一股潮流,促使讽刺漫画摆脱了“言论武器”的单一形象,渐渐演化为各抒己见、百花齐放的平台。

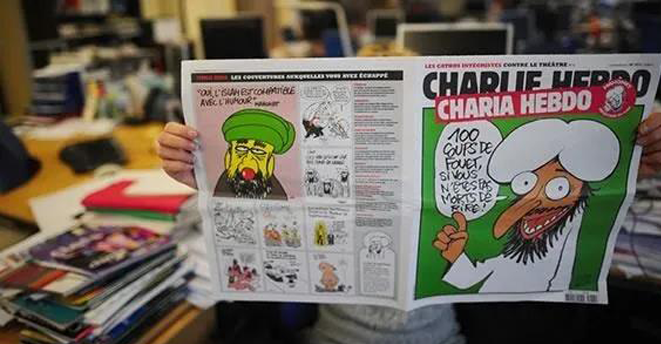

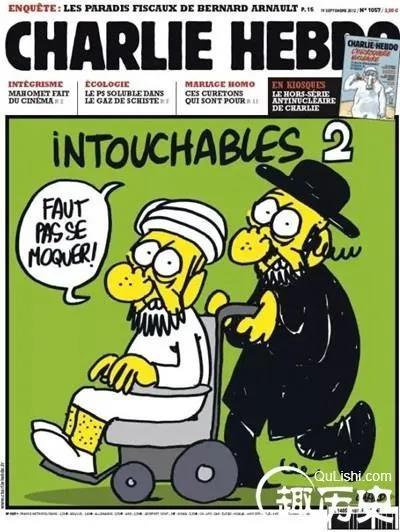

争议:《查理周报》

两次世界大战期间,政府对出版物的审查制度极为严苛,大部分的讽刺漫画出版物没能幸免,寥寥无几的“幸运儿”比如《鸭鸣报》(Le Canard Enchané)沦为了政治斗争的工具,在政府的干预下大肆树立敌人的负面形象。

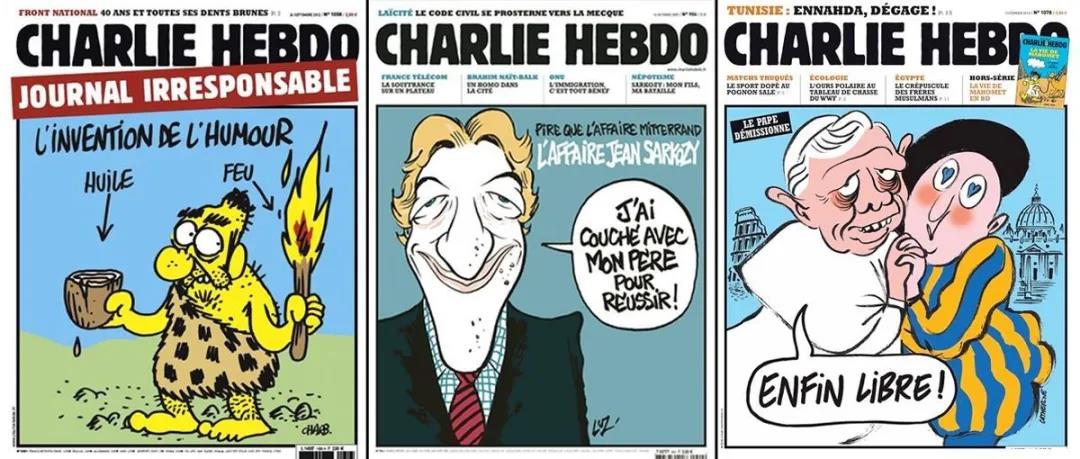

20世纪50年代,讽刺漫画再次作为政治话题回归了舞台。期间《查理周刊》的前身Hara-Kiri(日文“切腹”之意)成立,它不仅是法国新闻讽刺传统的继承者,还自称是1968年法国五月风暴的“子嗣”。1790年11月,它在戴高乐逝世时发表嘲讽封面而被永久禁止。两年后,它以《查理周刊》的名字复活。

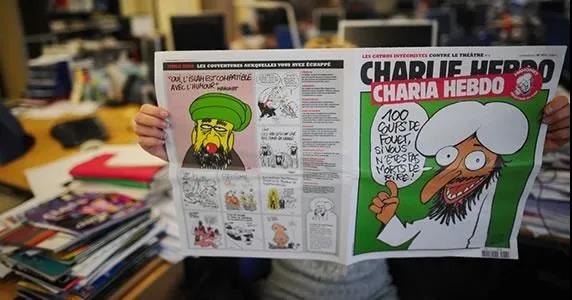

《查理周刊》的创办者是一群法国左翼的支持者,在他们眼中,一切象征权力的机构、秩序和人物都是他们嘲讽的对象。也正是如此,他们常常通过“傻瓜”、“性”等元素结合大尺度夸张表现手法讽刺不同的宗教人物和国家领袖,刊登大量辛辣尖锐的宗教与政治报道。

几百年来,讽刺漫画在不同时代的困境中依旧顽强生长,从被当权政府打压的对象到成为主流媒体的重要表达方式。而在如今文化愈加多元的法国,法式幽默迎来了新的挑战。讽刺漫画作为世俗文学的一种表现形式,本身也是具有幽默感的,但是这种幽默感必须基于文化理解的基础上才能被大众接受,缺乏边界的漫画创作却往往会在海外引起不必要的恶性连锁反应。